大脳皮質基底核変性症介護|タオルを挟んでリクライニング式風の車いすに変えて重心をずらす方法

大脳皮質基底核変性症の母の現在は、右側に強く、そして左側も強く固縮し、体全体が固くなってきています。

「この病気は最初は片側に強く症状が出る病気ですが、徐々に反対側にも出てきて、体が中にねじれ込んできます」と主治医が言う通りになってきました。

「ねじれ込む」というのは、ジストニアの症状で、この病気の特徴のひとつでもあります。

実際に目にしないと想像しにくいと思いますが、片側に力が入り続けることで体の内側にその力が向いてくるため、半身が内向きになってくるという様子です。

現在そのような状態の母ですが「車いす」に上手に座り、3時間程度ずり落ちもせずに過ごすことができています。

このような状態であるにも関わらず、車いすに座り続けることができるのは、「バランスの取れた介護」のおかげだと主治医から評価もらっています。

施設スタッフさんたちの手厚い介護機会の創出や私の存在、そして何よりも母のがんばりと努力によるものです。

母が愛用している「車いす」というのは、リクライニング式ではないので、自分で座る力でバランスを取りながら座っています。

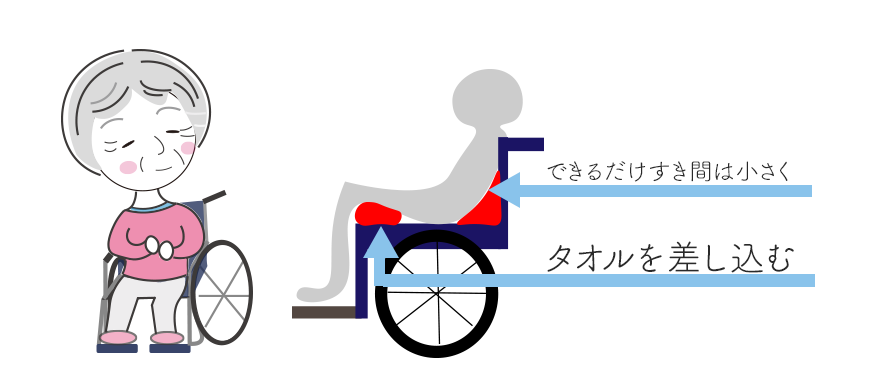

長い付き合いの車いすですが、タオルを使えば簡単にリクライニング式風になることを介護士のスタッフさんから教えてもらいました。

重心をずらすことで、本人がもしかしたら、少し楽になるかもということです。

(母にとっては重心をずらすと慣れない状態になるので、もしかしたら、不快なのかもしれませんが)

外出が予定よりも長時間になってしまったときや、ずり落ち防止に良いかもしれません。

ということで今回は母のような状態になっても車いすに座ることができ、重心をずらして座ることができる方法「タオルを差し込んでリクライニング式車いすのように重心をずらす方法」を記録します。

1.リクライニング式のような車いす

少しだけ(挟んだ物の高さ分)後ろに倒れるため、力を入れている部分が変わり、座位に変化をつけることができます。

母のようにしっかり体が固まってきてしまっている場合は、以前紹介した「大脳皮質基底核変性症介護|固縮・後屈気味の母をうまく車いすに座らせるコツ」詳しくはこちらのように深く座らせる方が安定することもあります。

2.夏の散歩

車いすに座ってベッドから離れ、散歩に出かけます。

暑い日差しを感じて、もわーっとした空気を感じて、セミの鳴き声やエアコンの室外機の音を聞いて、戻ってきます。

時間にして、ほんの1、2分。

時間の長さよりも、ベッドから離れ、スタッフさんから「いってらっしゃーい」「外は今日も暑いよー」と声掛けをしてもらい、季節を感じることができる外の世界へ連れ出す機会を大切にしています。

ギラギラ太陽の日差しに、当然母は顔をしかめ、目を早々に瞑ります。

「夏だね、暑いねー」と話しかけると「あー」とか「うー」とか言います。

母と一緒に今年の夏も過ごすことができました。

まとめ

この難病の状態を言葉にするとき「患者さんや家族にとって残酷な表現でごめんね」と主治医は言いますが、こうやって文字にして記録に残すことも残酷なことなのかもしれません。

でも、この難病になったら、将来こういうことが起きる、こういう様子になる、ということを先に知れば、リハビリ等で進行を遅らせることができるかもしれない、そんなことを願って正直に記録しています。

特に「できるうちにいろいろなことをしておくことが必要だ」と強く思うからです。

今になって、「もう一度母と話したいな」と思ってもできないのです。

幾度か「これが最後の言葉かもしれない」と思って過ごしてきても、気づいたら「もうできなくなっていた」という状態。

知らずに知らずに最後だったということが往々にしてあるからです。

親の介護は、親との関係性によって大きく変わるのかもしれません。

してもいいし、しなくてもいい、子どもは自分の人生を優先してもいい、と思います。

でも結局は自分次第。

自分が納得できることを積み上げ、その納得が自分なりに満たされたとき。

後悔よりも納得が多かったとき。

介護は最期が来た時に、自分が後悔しないように、納得できれば良いのだと思っています。

他の記事はこちらから…介護記事一覧