大脳皮質基底核変性症介護|固縮・後屈気味の母をうまく車いすに座らせるコツ

大脳皮質基底核変性症の母を車いすに移乗してもらうと、体全体が固まり、後屈気味の母の背中と車いすの背もたれの間に必ず、すき間ができます。

いつずり落ちてしまうかと、ハラハラするくらいの状態。

母を深く座らせ安定させようと、施設スタッフさんたちが背後から上に抱えるようにしてひっぱりあげるのだけど、それよりも母の体が固くてダラーっとした座り方になってしまう。

すき間が大きく空いたままで、母は上を向いてびっくりしたように目をキョロっ。

でもあるコツを見つけました。

今回は固縮が強く体が突っぱり後屈気味の母をうまく車いすにすわらせるコツを記録します。

1.1.うまく車いすに座ることが難しくなってきた

母の車いすは「普通の車いす」というとわかりにくいのですが、リクライニング機能はついていません。

転びにくいように6輪式です。

この車いすは、母がこの難病で足が動かしづらくなって、転倒防止のために使い出したのが始めで、ずっと乗っています。

この車いすはタクシーにそのまま乗車できるので通院時には介護タクシーではなく、通常のタクシーを使っていてとても重宝しています。

あるとき母が車いすに乗ってもできるだけ楽なようにとリクライニング式車いすを勧められ、一度取り替えたことがあります。

長く愛用している車いすと乗り心地が違うことでバランスが取れなくなったのか「落ちる」「転ぶ」と言い続けました。

それも、高所から落ちるかのような叫びと訴えに、周囲は「?」でしたが、車いすを元に戻したら、全く何も言わなくなりました。

そのため、車いすを変更することは、大きなハードルなため、今でも同じ車いすを愛用しています。

母の進行度合いだと、ほとんどの場合リクライニング式車いすが適切なのかもしれませんが、まったく意に介さないように母は散歩でガタガタ揺れても、歩道の段差をガタンと越えても、動じることもなくすました顔で車いすに座っています。

倒れそうになったこともありません。

母なりに慣れた車いすでバランス感覚をずっと持ち続けているのだと思います。

うまく座らせる必要があるのですが、最近ではベッドから母を車いすへ移乗させると大脳皮質基底核変性症の症状である「固縮」と「後屈」で、母の体はまるで一枚の板のように固く、なんとか座らせても、お尻が浅くしか座れず、背もたれとのおしりの間には大きなすき間がでてきてしまいます。

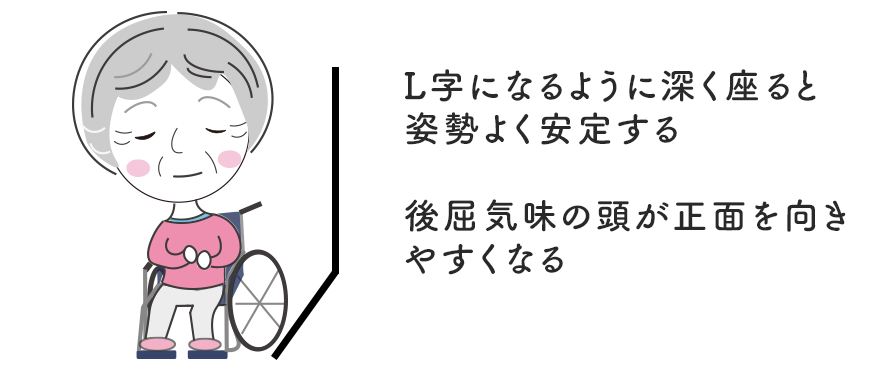

L字(90度)にして深く座らせることがベストなのですが、施設スタッフさんも苦労されています。

2.なぜ「深く座る」ことが、重要か?

介護において「座位(ざい)」の姿勢は、生命の質(QOL)をあげる役割を持っています。

普通に私たちはできるので、意識しないことですが。

上体がまっすぐになると、気道が確保され、誤嚥性肺炎のリスク軽減が期待できます。

また視線が安定してまっすぐ前を向けるようになるので、よく目を開けます。

外界からの刺激を受け取りやすくなります。

これが脳への刺激となり、覚醒を促すことにつながるのです。

3.力を抜いて、お辞儀させるだけ。魔法のような姿勢よい座らせ方のコツ

試行錯誤の末にたどり着いた、誰でも今日から試せるコツ。

それは母を後ろから抱きかかえて母の脇に手をいれ胸の前で手を組みながらいったん前に体を倒したあとに自分の方へ引き寄せる。

ポイントは「お辞儀」です。

1. とりあえず車いすに座らせる

これまで通り、まずは無理せず車いすに座ります。

足を足のせに乗せます。

姿勢は崩れていても座った状態になります。

2. 後ろから脇に手を入れ、胸の前で手を組む

母の脇に手を差し込みます。

そして、胸の前で右手と左手を組みます。

抱えやすくなります。

3. 優しくお辞儀をさせる

そのままいったん前にゆっくり倒れます。

母も私も前のめりになります。少しだけお辞儀をします。

体が軽くくの字になるイメージです。

4. そのまま車いすの背もたれ側に引き寄せる

体が前に傾いている状態で、後ろに引き寄せます。

お尻が背もたれと椅子の直角部分に来るイメージです。

そして母の背を背もたれに寄り掛かるようにして自分の手を脇から抜きます。

後屈気味の頭も意外にも前に向ききれいな姿勢で車いすに乗ることができます。

これで、母は車いすの背もたれにぴったりと背中をつけ、深くL字に座ることができす。

まとめ

大脳皮質基底核変性症の介護は、教科書通りにはいかないことばかりです。

でも、ほんの少し視点を変え、小さな工夫を重ねることで、介護する側・される側、双方の日常がうまく整います。

大脳皮質基底核変性症の症状は拘縮ではなく固縮。

関節が固くなって動きにくくなる拘縮ではなく、筋肉が固くかたまってしまって体が固くなるのが固縮なので、お辞儀をすることができるのだと思います。

見た目では「これは車いすに乗せれないな」という状態でも、何か工夫をすることで、「車いすに座る」機能を持ち続けれることができます。

車いすに座れば、ベッドから移動でき、部屋から移動でき、散歩へ行くことができます。

これによって多くの刺激を受けることができ母にとっていろんな意味でのリハビリになります。

他の記事はこちらから…介護記事一覧