大脳皮質基底核変性症介護|本人は病気をどこまで知ればいいのか——その答えを探し続けて

大脳皮質基底核変性症(だいのうひしつきていかくへんせいしょう)

この病名を初めて聞いたとき、私はまったく知らず、主治医から「長い時間をかけて少しずつ機能が失われていく病気です」といわれた言葉を頭の中で反芻していました。

長い間、ドクターショッピングをし、やっとたどり着いた診断名。

それこそ、今までのごたごたがこの病名によってすべて解決してくれるような気がするくらいのすがすがしさ。

母と抱き合って泣きました。

「一緒にがんばろう」って。

そのときに、ここまで長くこの難病と向き合い続ける未来を想像できたかというと、まったく頭にありませんでした。

きっと母も。

治療法がない。

進行する。

少しずつ、確実に失われていく機能。

これが何を意味しているのかすらわからなかった私たち。

では、この「現実」を本人はどこまで知るべきなのか。

家族だけが知っていればいいのか。

それとも、本人も覚悟を持って向き合うべきなのか。

本人が自分ができなくなることを知るのはとても残酷なこと。

実際に母が「死にたい」と口にした場面もあるし、「人に迷惑をかけてまで生きている必要はない」ときっぱり言ったこともありました。

心無い介護スタッフから「変な病気に罹ってしまったのね」と言われて泣いたこともありました。

これほどまでに様々なことがある中で、この病気の行く末をあえて知らせる必要があるのか、とても残酷なことではないのか、と何度も思いながらここまで来たわけです。

老いの過程であれば誰でもできなくなってくることがあるのですが、「老いプラス難病」はそれとはどう違うのか。

これは、10年以上介護に向き合ってきた私が、ずっと揺れ続けてきたテーマです。

そして「母が母らしく生きる」を目標にここまで来ても、いまだ揺れ続けているのです。

- 1.本人に病気を伝えることは、希望を奪うことになるのか

- 2.治療法がないからこそ、必要なのは「未来を見据えたリハビリ」

- 3.寝たきりになっても「そこで終わり」ではない

- 4.私が出した、いまのところの「答え」

- まとめ

1.本人に病気を伝えることは、希望を奪うことになるのか

母はがんばり屋でした。

気持ちの波はあっても、できる限りのことを自分でやろうとする人。

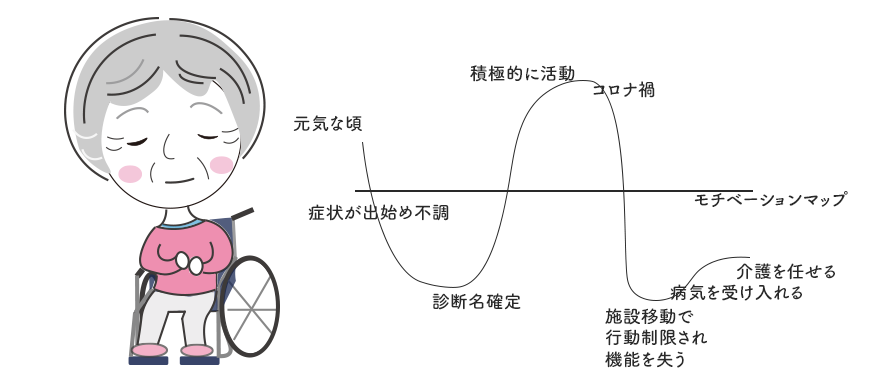

診断を受けてから数年は自分の力で機能を落とさないようにと努力していました。

例えば、新聞に入っている折り込み広告のチラシで、折り紙をしていました。

「右手が痛いから作りにくいけど」

「でもこうやって口で押えるとできるのよ」

など。

トイレに行くのも「自力」。

施設に知り合いを作り、積極的に会話。

「私の話し方、聞きにくい?」と心配しながら。

でも、進行性の難病の説明は、時に本人の心を深く傷つけます。

「できなくなっていく未来」を知ることが、恐怖を生むことがあるからです。

「この先、とても大きな迷惑をかけることになるかもしれない」と真っ暗な部屋でひとり泣いていたと聞いたことも。

だから、

「本人には具体的症状を言わないほうがいいのかもしれない」

そんな考えが私の頭に何度も浮かびました。

でも同時に、

本人自身の「病気と向き合う力」がなければ、リハビリも生活の工夫も前に進まないという現実もあります。

とはいえ、自分の身に起きる辛い症状に加えて、自分の将来に起きる自分の姿を知ることは、何重苦ににもなるのではないか。

ぐるぐると、答えがないとわかっていながらも、私はずっと考え続けていました。

2.治療法がないからこそ、必要なのは「未来を見据えたリハビリ」

大脳皮質基底核変性症には、今のところ根本的な治療はありません。

だからといって、何もしなくていいわけではありません。

むしろ私は、介護を続ける中でこう強く思うようになりました。

「治せない病気だからこそ、先を見据えたリハビリが必要だ」

どの機能がいつ頃低下する可能性があるのか

どの動作が難しくなるのか

何を残すために、今どんな関わりができるのか

これを知っているかどうかで、できるケアが大きく変わります。

私は、そこをもっと深く学び、もっと早い段階で向き合えば、

母のためにできたことがもっとあったのではないか——

今、そう感じています。

3.寝たきりになっても「そこで終わり」ではない

母は今、寝たきり状態。

言葉を失いつつあり、言葉で人に伝えることはできなくなりました。

でも、それは「人生の終わり」ではありません。

たとえ、ベッドで過ごすことが多くなっても、人は人として生きる力を持ち続けています。

正しくいうと、「人は最期まで生き続けなければならない」のです。

だからこそ、最期のときまで

できるだけ関節が固まらないように

できるだけ痛みが出ないように

わずかでも表情が動くように

「心地よさ」を感じられるように

その人らしさを守るためのリハビリは、必要なのです。

もし諦めてしまったら、寝たきりでベッドの上で天井を見ながら、ただただ最期のときを待つわけです。

いつくるかわからない最期を。

私は、母の手足を少し動かしたり、マッサージ中で、私に見せてくれる表情の変化やわずかな手の上げ下げ、目の輝きから

「まだ伝わってるよ」

「ちゃんと私に届いているよ」

母に伝え続けています。

これも、本人と家族が一緒に積み重ねてきた「努力の結果」なのだと思います。

4.私が出した、いまのところの「答え」

結論からいえば、

本人にどこまで病気を伝えるべきかは、家族と本人次第。

正解はありません。

10年以上介護と向き合ってきた今だからこそ言うと、

本人のモチベーションアップに繋がるように、正しい情報を伝え方を工夫しながらも伝えていくこと。

そして介護する家族は、患者のありのままに応えていくこと。

「怖さ」ではなく「理解」を軸に向き合っていくこと。

病気で失われる機能をもっと知っていれば

適切なタイミングでリハビリに踏み込めていれば

きっともっとできたことはあった、と感じることもたくさんあります。

できれば、介護する人は適切に情報収集を行うことです。

私にはできなかったことが多くあり、母に応えれなかったことも多くあります。

私の反省点として、「次の一歩に変えたい気づき」として、常に私の戒めとしています。

まとめ

難病の介護には、正解がありません。

だからこそ家族は、悩み、迷い、揺れ続けます。

極論、家族だからこそ、母の命の分かれ道のときに私が選択しなければならないこともあります。

それは「難病だから」とか「大脳皮質基底核変性症だから」というのではなく、介護をしている人がいる場合、多くの人がぶつかる壁だと思います。

ただ一つ言えるのは、

本人の気持ちと家族の気持ち、その両方を大切にしながら、

「今できる最良の選択」を積み重ねていくしかないということ。

その選択をした自分を責めることなく、積み重ねていく行動に繋がっていくことを信じて進むしかないこと。

進んだ道を正解にしていく覚悟を決めること。

その積み重ねは、母がどんな状況になっても「母らしい母の時間」を守る力になるのだと信じて。

他の記事はこちらから…介護記事一覧