診断されてから6年後のリアル介護記録|母をどんどん苦しめる固縮、ジストニア、安静時振戦

ふと気づくと爪がのびているので、爪切りを持ち、母の爪を探し、少しでも切れやすくするために、指先に爪切りをあてる。

「痛い…」

失語の症状も出てきたので、今の母は痛みを言葉にできない。

けれど、顔を歪めたり、「あーーーー」と声を出すことはできる。

「ごめん、痛かったのね」

そもそも爪切りがあたったから「痛い」と苦痛の表情が出るのでもなく、深爪をしてしまったからでもない。

くの字に曲がった腕や、ぎゅーっと丸まった指を爪切りに失敗しないように私が少し広げようとしたのが原因。

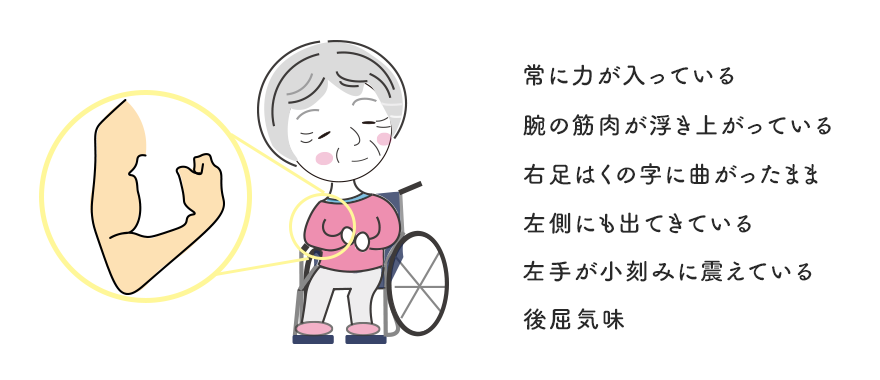

常にぎゅーっと力が入り続けて、固まりに固まった母の右腕は、ボディービルダーのように筋肉が盛り上がっている。

母の体はこの難病に支配され、最近では、右手のみならず左手にもその様相が見て取れる。

左手は安静時振戦の症状が出て、ベッドで寝ていても手が震えている。

車いすにうまくバランスを保って今は座っていることができる。

でも、体をベッドに寝かせると、体がねじまがってしまっている。

右側の足はくの字に曲がったまま。左足もそれに倣うように、くの字に近い状態。

主治医が「この病気は進行すると、内側へ内側へ体がねじれていく」と言った通り。

これが、大脳皮質基底核変性症と診断されて6年が経った母の姿です。

ネットで検索すれば、病気の初期症状はたくさん出てきます。

でも、進行し、終末期に近づいた患者がどのような状態になるのか、そのリアルな記録はほとんど見つかりません。

このページでは、同じように暗闇の中で情報を探している誰かのため、そしてこの症状をできる限り遅らせるためにどう介護(リハビリも含めて)していけばいいのかのヒントになるよう、母に今起きている「固縮」「ジストニア」「安静時振戦」という症状の現実を、ありのままに綴り記録します。

1.母を蝕む3つの症状

一般的な症状として解説される症状も、現実に目の当たりにするとその重みは全く違います。

固縮(こしゅく)

筋肉が固くなることです。

筋肉がしなやかであれば、関節の動きをスムーズにしてパフォーマンスを上げることができます。

それとは反対にこの難病は、筋肉が固くなり、それによって関節も動かすことができなくなります。

もしかしたら鎧をまとっている状態と同じかもしれません(本人に確認したわけではないので想像です)。

とにかく筋肉が固い。右手に始まり、右足、左手、左足と進んでいます。

ジストニア

本人の意思とは関係なく、脳からの指令で力が入ってしまい、筋肉が異常に収縮し、体がねじれていきます。

イメージとしては、右も左も内側に向かって力が入り丸まっていくようなイメージです。

安静時振戦(あんせいじしんせん)

パーキンソン病の症状としても知られていますが、何もしていない時に起こる震えのことです。

診断された頃は右側に出ていた症状ですが現在は左手に出てきています。

小刻みに震えています。

でも何かの拍子に止まり動いていないときもあります。

私は、母の震える手を握り、震えを止めるようにしています。

私の手も一緒に震えるくらい続きます。

この3つが、外見的にわかる症状であり、着替えや入浴、移動などの日常生活をより困難にしています。

誰もがわかる症状ゆえ、毎日のように母に会っていても、辛そうな症状に胸を締め付けられます。

2.「固縮」と「拘縮」は違う

介護の現場でよく聞く「拘縮(こうしゅく)」という言葉があります。

これは、関節を長期間動かさないことで、関節包や靭帯などが固まってしまい、関節そのものの動きが制限される状態です。

一方で、母を苦しめる「固縮」は、筋肉の緊張が異常に高まることで生じる固さです。

関節自体に問題があるわけではない、という点が大きな違いです。

でも、固縮が長く続けば、結果的に関節も固まってしまうので「拘縮」を引き起こすことになります。

先日の通院時、主治医は固まった母の右腕のどこかを触り(2か所)、くの字に曲がった腕が少しだけ広がり、「まだ動くね」と確認。

母の状態は「紛れもなく大脳皮質基底核変性症の固縮という状態です」と説明してくれました。

3.腕の固縮が引き起こす、介護の壁

「腕が曲がったまま固まる」「体がねじまがる」という症状が、日々の介護をどれほど困難にするか。母の状態がここまで来る前に、私がネット上で情報を調べていた時を思い起こすと「あの時点では想像できない状態」が今です。

見たことがないので当然なのですが。

着替え

施設のスタッフさんは手慣れたもので、固縮がひどい右手から手を通して着せてくれます。

冬のように袖があるものは少し手間がかかります。

外出するためのコートなどは伸縮性がなかったり分厚かったりで、もっと手間がかかります。

半袖だと移乗のときにぶつかってけがをする可能性があるので、肘下まで隠れる丈の伸縮性の高い服を選んで購入するのがコツです。

入浴や手洗い

曲がっている部分をきれいに洗い流すことができないので、別のタイミングで行います。

固く握りしめた手のひらは、おしぼりをくるくるまるめてたすき状にして、すきまをぬって入れ上下に動かします。

固く曲がった肘の内側も同じようにします。

爪切り

これは少し厄介です。

爪が伸びて自分の手のひらの皮膚に食い込み、傷つけてしまうこともあります。

そうは言っても、指を一本一本開いて爪を切ることは、至難の業です。

それでも爪を見つけて切ります。

やすりのついた爪切りも良い部分もありますが、なかなかその状態を維持するのに、お互い疲れてしまうことが多いです。

4.私の介護でできること

主治医を始めリハビリ、マッサージの先生に相談し、私が日々実践している対処法です。

完璧な解決策ではありませんが、やらないよりはずっと良い。

何より、「何かしてあげられる」ということが、介護する側の心を支えてくれているのかもしれません。

温める

筋肉の緊張を和らげるには、温めるのが良いです。

とくに入浴時にはとても気持ちよさそうにして力が抜けていると施設スタッフさんから聞きます。

私の場合は、蒸しペーパータオルで手を拭いたり、腕にあてたりします。

使ったら捨てられるので、衛生的にも重宝しています。

「さする」を意識する

マッサージのように「揉む」のではなく、皮膚の表面を優しく「さする」ことを意識します。

ゆっくり、ゆっくりと。

手を握って声を掛けることもあります。

スキンシップは、どちらにとっても、何よりの薬になると信じています。

絶対に無理はしない

これが最も重要です。

「こっち、力を抜いて」とポンポンと足を軽く叩くと、母が自分のどこの部分かと気づくのか、ねじれている足を動かすことができるようになることがあります。

でも無理やり動かせば、痛みを与えるだけでなく、骨折などリスクが高いので、潔く諦めることも必要です。

まとめ

大脳皮質基底核変性症との闘いは、終わりが見えない暗いトンネルを歩いているよう。

でも、その暗闇の中でも、母の苦しみを少しでも和らげたい、穏やかな時間を過ごしてほしいと願う気持ちが、介護する私を支えています。

主治医は「この病気はゆっくり進行していくのが特徴。でも、この病気がわかってからの時間に対して、お母さんが今の状態でいられるのは、お母さんのがんばりと、娘さん始め、お母さんを取り巻く環境ゆえのことです」と言いました。

この言葉は「少し先の未来に、どうなるかをちゃんと理解することで、何をすれば良いか、最善と思う手を打っていける」という意味です。

おそらく難病である母の寿命は、手を掛けようがそうでなかろうが、進行を止めるこてとはできず、ほぼ同じだと、今までの主治医との話で理解しています。

最善だと思う手を掛けていくことで、いずれそうなる「ただただ寝ているだけの時間」を減らせるのではないか、と私は思っています。

たとえ難病で治らないとしても、

人が人らしく生きる時間をできる限り長く持つことができるのかもしれません。

この記事が、同じ病気や症状と向き合う方々にとって、ほんの少しでも光となり、後世のための確かな記録となることを心から願っています。

他の記事はこちらから…介護記事一覧